Por Clayton Nobre

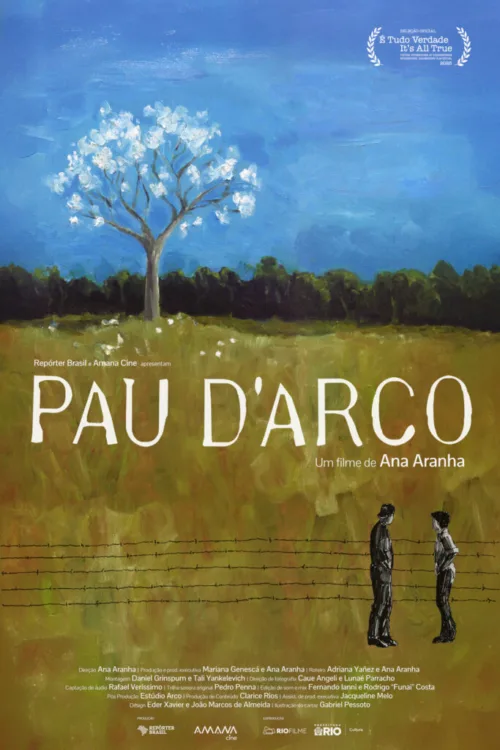

O documentário “Pau d’Arco”, dirigido por Ana Aranha, teve sua estreia no festival É Tudo Verdade 2025 como uma denúncia contundente e profundamente humana sobre um dos episódios mais brutais da luta pela terra no Brasil contemporâneo: a chacina de dez trabalhadores sem-terra em Pau D’Arco, no Pará, ocorrida em 2017. Com produção da Repórter Brasil e da Amana Cine, o filme investiga os rumos pós-massacre, mas também o silêncio que tenta apagá-lo da memória nacional.

Para o público da Cinemateca de São Paulo, o festival apresentou Pau D’Arco sob a lembrança do clássico “Cabra Marcado para Morrer”, de Eduardo Coutinho. Ambos os documentários constroem um elo poderoso com a linhagem de um cinema comprometido com a escuta, dando rosto e voz a personagens que carregam a experiência do trauma, da luta e da resistência no campo.

Muitos de nós, ativistas sociais, acompanhamos o caso da Pau D’Arco por meio de mídias como a Repórter Brasil e o jornalismo da CPT, a Comissão Pastoral da Terra. Aqui é importante mencionar quais são os limites éticos e estéticos que aproximam o cinema e o jornalismo por uma causa tão importante. Estamos falando de um jornalismo investigativo que usa o documentário como forma de expandir a experiência estética junto a espectadores diante de um caso urgente e que precisa sensibilizar e ganhar amplitude. Em “Pau D’Arco”, a jornalista Ana Aranha e equipe somaram as potências tanto do jornalismo (a apuração, a investigação, o contato com as fontes) quanto do cinema (a construção de um bom roteiro, personagens carismáticos, edição e ritmo). E sendo cinema, temos a liberdade de nos envolver sem quaisquer amarras da neutralidade.

Já falamos por vezes como a chamada crise do jornalismo, em nossa opinião, sempre se configurou na crise de uma determinada figura do jornalista corporativo, que trabalha dentro dos limites de uma redação jornalística e se vê rebaixado diante do fim do papel do mediador. Isso porque os novos produtores de conteúdo, cada vez com mais acesso às tecnologias de comunicação, conseguem meios para narrar suas realidades sem mediações de terceiros. Na Amazônia, isso é igualmente salutar. Onde caberia o papel do jornalista profissional diante dessa realidade?

Com uma necessidade latente da Amazônia contar sua história em primeira pessoa — e mais que isso: ser vista e ouvida —, o documentário se apresenta, inicialmente, com uma mediadora distante e coloca em cena dois protagonistas do caso da Pau D’Arco. Com uma abordagem sensível, a câmera se aproxima de Fernando dos Santos, o único sobrevivente que não esconde sua identidade, e de José Vargas, advogado dos sem-terra, ambos alvos de constantes ameaças.

Eles não são apenas fontes: são os pilares da narrativa, sujeitos ativos da história que se constrói. E que personagens! Fernando, assumidamente homossexual, conecta-se com o espectador pela ânsia de liberdade. Fernando não é apenas testemunha de uma tragédia, mas disso que é o desejo mais primoroso de um camponês que luta pela reforma agrária: a vida simples. Resistir pelo território não é apenas resistir ao chumbo e à reintegração de posse, mas por uma vida em sua plenitude.

Durante o debate que assistimos após a exibição na Cinemateca, o entrosamento entre Ana e Vargas, o outro protagonista, era evidente. Em diversos momentos, Vargas afirmou que passou a encarar Ana quase como uma analista durante a construção do documentário. Em certa parte do filme, gravada durante a pandemia, vemos vídeos diários que Vargas gravava para Ana e para a Repórter Brasil, em que relata seu cotidiano de resistência e o sentimento de injustiça, ainda mais latente após ser ele próprio vítima de um processo judicial injusto. Assim como Fernando, ainda que de outro modo, Vargas se desnuda diante da própria câmera que ele opera, chora, emociona e nos mobiliza.

Não é exagero dizer que “Pau d’Arco” nos atinge com a força de uma verdade que já não cabe mais nos moldes do jornalismo tradicional. Mas, ao contrário do “soco no estômago” que muitas vezes se usa para definir filmes de denúncia, o impacto aqui é outro: é a construção de um vínculo afetivo, de um desconforto que nasce da escuta atenta e da empatia com os personagens e, no decorrer, a construção de um sentimento de mobilização. A narrativa não nos agride, ela nos convoca.

Ana Aranha, na verdade, começa a se revelar como personagem justamente neste momento de convocação, em que o espectador se sente impelido a uma participação mais ativa diante da impunidade e da injustiça. É como se ela representasse o espectador em um momento de revolta, dúvidas e questionamentos.

Mas há coisas que o jornalismo por si só não é capaz de operar e o cinema nos traz essa oportunidade de modo sublime. Os diálogos de Fernando e Vargas sobre a vida no campo e na cidade — a imagem que ilustra o cartaz do filme —, e depois os diálogos de Ana e Vargas sobre o ativismo, sobre a nossa impotência diante da impunidade, sobre a necessidade de nos manter ativos e resilientes, são momentos de rara intimidade e potência política. Não há concessões à espetacularização da dor, o que vemos são encontros entre pessoas que, em lugares diferentes da luta, compartilham a urgência de continuar. É nesses instantes que o filme transcende a denúncia para se tornar também um espaço de elaboração coletiva, de construção de sentido.

Democracia seletiva

O caso da chacina de Pau D’Arco, mais do que uma tragédia isolada, escancara o projeto de violência histórica que marca a luta pela terra no Brasil. O spoiler não é dos melhores. Assassinos permanecem soltos, mandantes desconhecidos e a denúncia extrapola o fato em si: trata-se de uma região marcada por outros massacres, como o de Eldorado do Carajás, e que carrega consigo os escombros de uma redemocratização inconclusa. Em Pau D’Arco, os algozes foram forças policiais, portanto o Estado brasileiro. O mesmo Estado que, ao fim da ditadura militar, deixou soltos seus operadores da repressão, manteve viva a metodologia da tortura e da eliminação de corpos indesejados, e perpetuou uma lógica de guerra contra os pobres, os pretos e os trabalhadores do campo.

E precisamos reconhecer nossa responsabilidade nessa redemocratização eterna. Quando a Lei da Anistia, ao fim de 1979, exclui os “criminosos comuns” — pretos, pobres, de periferia, os que roubavam pão, os que foram expulsos do campo para a marginalidade das cidades — em detrimento de “criminosos políticos” do rol de vítimas da ditadura, ela ajuda a consolidar um pacto que ainda hoje estrutura a violência institucional no Brasil e deixa aberta a tampa da ditadura. Nossa democracia foi seletiva em sua memória. Parte da militância, ao priorizar os artistas exilados e os estudantes brancos da PUC, negligenciou a violência que se abatia (e ainda se abate) sobre os corpos subalternizados. Reconhecer isso é fundamental para enfrentarmos o fascismo e o conservadorismo estrutural que persistem. A partir daquele ano, um conjunto de ocupações de fazendas improdutivas em diferentes estados deu corpo a um movimento agrário, fundado oficialmente em 1984, que viria a se tornar o maior do mundo. Contudo, a lógica militar já sedimentava sua noção de inimigo interno e operava a força ostensiva contra movimentos sociais, sindicais, do campo e das florestas.

Ana Aranha fala aos espectadores que “Pau d’Arco”, agora lançado e finalizado, segue para uma fase importante para o cinema político e ambiental: a produção de impacto. Pois o impacto não é um fim em si mesmo. A partir de agora, seu processo de distribuição é um ato político. Filmes socioambientais como este não deveriam existir apenas para colecionar prêmios ou enaltecer biografias, por mais que o mérito artístico exista — e de fato existe. Eles devem provocar incidência na sociedade, ocupar casas legislativas, alimentar o debate público e colaborar para a justiça. Assim também, o jornalismo.